Álvaro Cunqueiro dá notícia no artigo “Investigación sobre trasnos” (La Voz de Galicia, 31/05/58) de um trasno que vivia no paço dos reis de Portugal, chamado Merito Merito, que tinha por hábito esconder sapatos. A atividade do trasno, segundo Cunqueiro, levou os reis a criarem o cargo de “curador de borzeguins”, cargo que durou até aos tempos do Marquês de Pombal, quem o aboliu, segundo Cunqueiro, porque não o considerava apropriado “às luzes do século”. De vez em quando dou em imaginar-me como um Merito Merito a desarrumar os sapatos dos “historiadores nacionais”, focando-me em certos moldes narrativos em que se vai contendo o fluxo dos acontecimentos da nossa vida coletiva e que não ficam bem a toda a gente, como sapatos que apertam ou vão largos.

Um desses moldes narrativos, muito utilizado nos reinos ibéricos no século XIX, é o de imaginar a história como uma sequência alternada de idades áureas e tempos de decadência. Temos um exemplo de referência na palestra proferida por Antero de Quental “Causas da decadência dos povos peninsulares” (1871). As ideias de Antero vinham na sequência das ideias de Alexandre Herculano e por sua vez tiveram influência na história de Oliveira Martins, de quem se fez eco Castelão na sua “Alva de glória” para dizer que na história não há mais que mortos e que a crítica histórica não é um debate, mas uma sentença.

Um desses moldes narrativos, muito utilizado nos reinos ibéricos no século XIX, é o de imaginar a história como uma sequência alternada de idades áureas e tempos de decadência. Temos um exemplo de referência na palestra proferida por Antero de Quental “Causas da decadência dos povos peninsulares” (1871). As ideias de Antero vinham na sequência das ideias de Alexandre Herculano e por sua vez tiveram influência na história de Oliveira Martins, de quem se fez eco Castelão na sua “Alva de glória” para dizer que na história não há mais que mortos e que a crítica histórica não é um debate, mas uma sentença.

Sucedâneos destes moldes narrativos são os relatos escolares que absorvemos nos anos 70-80 em que se nos falava dos Áustrias maiores e menores, da idade áurea do império espanhol e do seu declínio. Nos relatos escolares portugueses Afonso de Albuquerque, segundo governador da Índia portuguesa, “César do Oriente” e “Marte português”, é uma das figuras da tal época áurea do império. Longe de mim querer contribuir para o julgamento de tal figura histórica. Não quero fazer parte dessa historiografia das sentenças de Oliveira Martins. Só tenho como propósito nesta leitura comentar a singular biografia de um homem que foi literalmente marcado por Albuquerque e compreender, conhecendo a sua vida, a dualidade do tempo histórico que viveu, tempo de avanços científicos e, simultaneamente, de imposição de uma identidade única sob a ordem da Igreja católica como nunca se tinha conhecido.

Fernão Lopes, o protagonista desta biografia, homónimo do cronista que viveu cem anos antes, era um jovem fidalgo lisboeta na altura em que, com o desejo de ganhar fama e fortuna, embarcou com Afonso de Albuquerque em 1506 na carreira da Índia. Consta que terá nascido judeu e que se fez cristão-novo com a conversão forçada por D. Manuel I em 1497. Na sua viagem conheceu a brutalidade e violência extrema de Albuquerque no seu ataque à cidade de Ormuz e na conquista de Goa em 1510. Na cidade indiana Fernão Lopes desertou, converteu-se ao Islão e ficou às ordens do sultão de Bijapur. Seguiu com estas decisões o caminho de não poucos estrangeiros (no livro até são mencionados conversos galegos), em especial um nada desprezível número de portugueses. As motivações para os elevados índices de deserção prendiam-se com a vida difícil dos soldados portugueses na Índia e a possibilidade de ascensão social na sociedade de acolhimento, onde não encontravam a discriminação racial estruturante na sociedade de origem. Não sendo a conversão condição necessária à mobilidade social, é mais difícil descobrir os motivos que levaram uma boa parte destes desertores a abraçar o Islão, especialmente se consideramos que a continuidade das cruzadas e o ódio aos muçulmanos também faziam parte do caldo ideológico da expansão marítima.

Novamente convertido, agora ao Islão, e ao serviço do sultão de Bijapur, Fernão Lopes combateu os seus compatriotas. Derrotado o sultão e na sequência das negociações entre este e os portugueses, Albuquerque exigiu a entrega de Fernão Lopes, o que veio a acontecer. A punição de Albuquerque foi brutal. Durante vários dias submeteu Fernão Lopes a um castigo em praça pública que resultou na mutilação da sua mão direita, do polegar da mão esquerda e do nariz. Fernão Lopes sobreviveu e passou anos como mendigo em Goa. Só depois da morte de Albuquerque obteve o perdão do rei e decidiu voltar para Lisboa, onde tinha deixado mulher e filho dez anos antes. Na viagem o seu navio deteve-se na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. Foi nessa paragem que a sua vida deu uma nova reviravolta: fugiu e escondeu-se na ilha onde passaria o resto da sua vida, trinta anos, sozinho, que só foram interrompidos pelo mandado do rei D. João III de ele voltar a Lisboa. Quando o rei lhe perguntou qual era o seu desejo simplesmente pediu para voltar à ilha. Antes de regressar, por ordem do rei, ainda visitou o papa Clemente VII. Na viagem para Santa Helena, a ilha que havia sido descoberta poucos anos antes, em 1502, pelo navegante galego João da Nova, que seguia na mesma viagem em que Fernão Lopes rumou a Goa, levava consigo sementes de árvores de fruto.

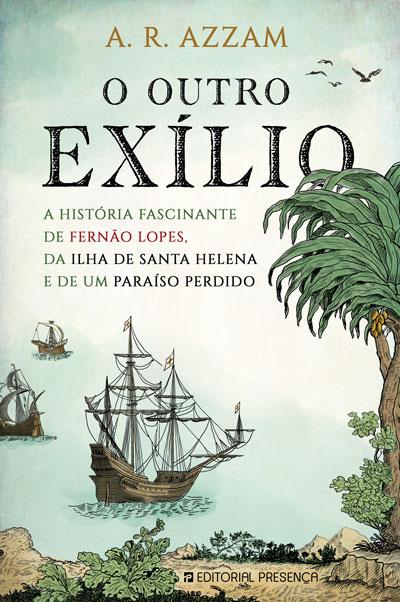

Este livro é singular pela história do biografado e também pelo autor da biografia, Abdul Rahman Azzam, doutorado em História pela universidade de Oxford, muçulmano, egípcio, conselheiro da família real de Catar, segundo diz a nota biográfica que dele se encontram na badana do livro. Penso que do melhor que esta época nos permite é dispormos desta pluralidade de relatos sobre os mesmos factos, que podem desorientar alguns como se tivessem perdido os sapatos. Vale a pena estar com atenção a esta polifonia, a esta voz diversa que neste livro fala do hábito português de contar a história da nação “como um combate ao Islão e as suas aventuras ultramarinas como um prolongamento das cruzadas” (página 96) ou que interpreta que a perceção de “descoberta” dos portugueses quando chegam à Índia se explica porque eles é que estavam previamente isolados física e intelectualmente, cousa que não acontecia aos mercadores muçulmanos, presentes em todos os portos do Índico aos que os portugueses chegassem desde havia séculos.

Para além do exercício das maneiras de contar a história há o testemunho vital que este livro transmite. A sua leitura deixa gravada na memória a história de sobrevivência deste homem violentamente mutilado, como conseguiu plantar árvores na ilha, subsistir e, ainda, querer a ela regressar, recusando qualquer outro oferecimento vindo das cabeças da hierarquia do mundo imperial, o rei e o papa. Ele, que partiu de Lisboa sendo um fidalgo, um militar, que foi à Índia à procura de fortuna, é um caso extremo da história do trauma que vai acompanhando como uma sombra a história dos impérios. Faz pensar, agora que levamos quase um ano isolados, na sua solidão no meio do Atlântico e no imenso silêncio em que viveu durante três décadas. Sabe-se que manteve a lucidez e a eloquência, porque assim o retrataram os contemporâneos que dele deixaram registo na viagem que fez por ordem do rei quando já tinha passado uma década na ilha. Fica a pergunta, que o autor se faz, de se manteve os rituais da religião ou o que pode ter pensado perante o “mistério do silêncio”, que identidade encontrou este homem que se tinha convertido duas vezes dentro das religiões de Abraão. A.R. Azzam sublinha a mensagem de esperança que para ele conta a história de Fernão Lopes: na nossa diversidade todos temos um lugar ao que pertencemos.

Maria, estás que superas de artigo em artigo, de razão em razão. Gosto imenso deste razoável Apontamento Académico. Parabéns!

E permite, permiti um apontamentinho sobre tema bem diverso … ou não.

Continuamos em Bandeira, autoconfinados, mas esta sexta passada o Frijolete abriu lentinho a sua mão generosa. Esse só facto ou gesto fez com que houvesse leve sol no céu e sorrisos ainda mascarados.

Um sorriso foi o que me ofertou Lito, senhor do café onde tomo o ídem liquidado em jícara breve. Mas esta vez houve mais. Deu-me uma “Gramática Francesa Pratica / composta para uso dos portugueses / precedida / d’um / Tratado de Pronunciação Franceza / Approvada pelo Conselho Geral d’Instrucção Publica / por / C. DELA CRUZ VIDAL / 2.a edição / … / Coimbra / Imprensa da Universidade / 1885.

Muitas curiosas observações poderia eu fazer ao caso, mas apenas uma: no texto português nenhuma palavra leva acento gráfico nenhum, salvo algumas monossilábicas. Quando o AO 1986 foi inadmitido justamente por eliminar quase todos os acentos gráficos.

LIÇÃO, com que concordará, Maria: a história nem sempre é “magistra uitæ”, quase nunca. Por que? Porque quase sempre, escolar ou não, no-la dão não como passada, mas como presente, quando não no-la sequestram sob pretexto de … sem pretextos, apenas para nos recordarem que somos sujeitos de democracia plena, plenita, plena, como canta a copla.

Excelente, Maria!